Baptistin Begonzio partage ses connaissances et sa passion pour la pêche dans la rade de Villefranche.

Les techniques de pêche varient en fonction de la nature des fonds, de la configuration du littoral, des espèces de poissons - sédentaires ou migrateurs - sans oublier, bien sûr la réglementation en vigueur. Au milieu de la rade de Villefranche, les fonds sont plutôt sablonneux et vaseux. Le courant varie d'est en ouest, du nord vers le large,

"il rentre ou il sort". Le vent d'est favorise la pêche, le vent d'ouest, le Mistral la contrarie. La zone de pêche où l'on trouve des herbiers de posidonies

[1] est une bande de 100 mètres environ, à partir de la plage.

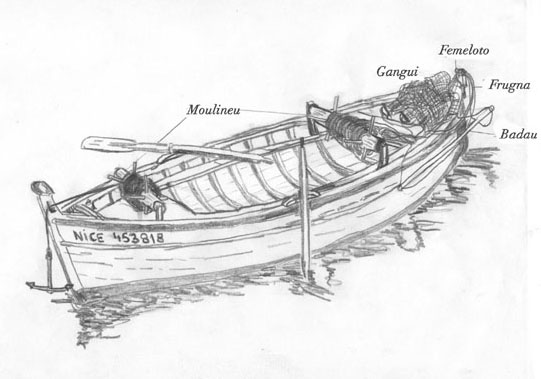

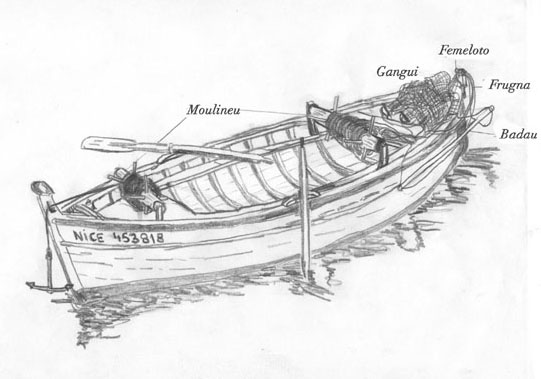

Le gangui Titin a longtemps pratiqué la pêche au gangui

[2]

Tous les pêcheurs commençaient avec le gangui, mais après avoir gagné un peu d'argent, ils achetaient d'autres filets: des buguières, des filets pour anchois et sardines etc... Cependant Titin est resté fidèle à cette technique qui peut paraître simple: un homme, un bateau, la mer. Tout un apprentissage en vérité, une véritable initiation pour tout apprenti de cette pêche à petite vitesse, sans moteur. En effet comment remplacer la force motrice pour chaluter, c'est à dire traîner un filet sur les fonds? Le gangui, avec son tourniquet utilisant la traction du mouillage est une des solutions possibles.

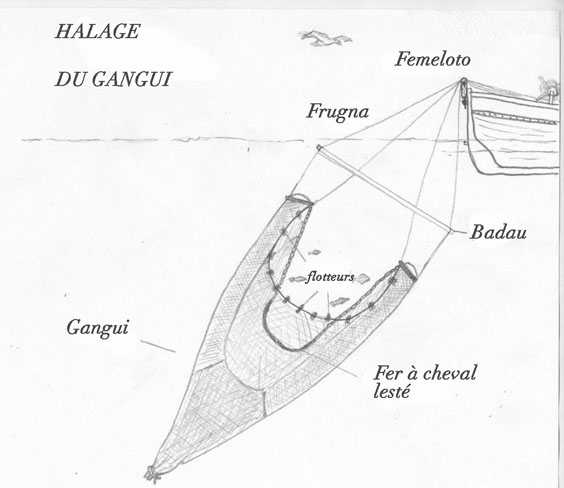

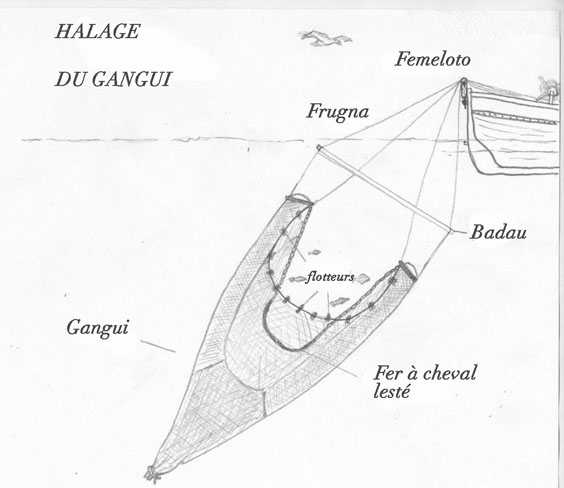

Le gangui est un petit chalut demi-circulaire avec un système de 4 cordages, qui se traîne à petite vitesse.

"Moi, j'ai beaucoup aimé de faire le gangui, le gangui à bras qui était autorisé chez nous. C'est un genre de chalut, un petit chalut, pas énorme parce qu'il faut le tirer à bras ; tandis que dans le nord, le chalut c'est des grands engins. Nous, nos fonds n'étaient pas propices pour cela parce qu'il y a beaucoup de trous, de dénivellations, de rochers ; faut connaître les coins. C'est ça qu'on apprend, qu'on a appris avec les patrons anciens, le métier quoi ! On savait où il fallait aller, où il n'y avait pas de rochers, pas de trous. Malgré tout on arrivait à accrocher pareil avec le courant et le vent ; il nous déportait et alors ça accrochait, on tombait dans un trou, on accrochait et on recommençait.

De la persévérance, de la constance, de la minutie, de la patience, du "

gaubi" (de l'adresse), toutes ces qualités sont nécessaires à la pratique du gangui. Voyons en les principales étapes.

Les principales étapes de la pêche au gangui Etape fondamentale La préparation du matériel. En effet, le pêcheur est le seul maître à bord du pointu et de la qualité de la préparation dépend le succès de sa pêche. Il faut tout d'abord démêler la "

frugna" (les quatre cordages qui retiennent le filet). Ne pas oublier de bien disposer le gangui avec son "

badau" ( bois qui sert à le maintenir ouvert) sur l'arrière de l'embarcation.

L'ancrage Le bon pêcheur sait repérer le fond, sans trous, entre 8 et 15 mètres, l'ancre ne doit surtout pas déraper. Le bateau bien ancré, le pêcheur rame en marche arrière et le moulinet de l'avant libère les 150 mètres de filin.

La mise à l'eau du gangui La difficulté réside dans la rapidité du geste. Il est important de faire vite car le bateau s'arrête quelques instants, grâce à l'équilibre des tractions avant et arrière, mais il va avancer de nouveau en direction du mouillage. Au moment où le pêcheur lâche ses rames, il doit sauter sur l'arrière du bateau et jeter le filet à l'eau. Celui-ci descend grâce au filin libéré par le tourniquet de l'arrière. Le filet, tel un parachute, doit se poser bien au fond, correctement, dans le sens de la marche. Le pêcheur repasse alors vers l'avant et va actionner le tourniquet pour reprendre son mouillage. Pendant que le bateau avance, le moulinet arrière déroule 80 mètres environ de filin. Opération délicate qui ne doit pas être interrompue. On est toujours dans la mise en place du filet.

Une pause bien méritée: le bateau immobilisé. Le pointu s'immobilise lorsqu'il est tendu sur l'avant et l'arrière. Le pêcheur bloque alors le tourniquet avant et peut se reposer quelques minutes et se restaurer avant le travail en force de l'étape suivante.

Le chalutage Le pêcheur reprend le moulinet arrière complètement déroulé. En actionnant le moulinet, le filet revient vers le bateau, en dérapant sur le fond. Il ne faut surtout pas s'arrêter avant que le filet ne soit à bord du bateau. En effet, les poissons restent à l'entrée de la poche, ils suivent le courant d'eau et ne vont être emprisonnés que lorsque le pêcheur remontera le filet et le refermera par les deux poignées!

"On ramassait le poisson qui se trouvait sur le chemin, il se laisse remorquer, il n'a pas peur. Mais quand le poisson sortait, alors le travail était perdu et il fallait recommencer.

Ainsi, dix à douze fois de suite. Une bonne pêche au gangui donnait 5 kilos de poissons pour la soupe, 2 à 3 kilos de poulpes pris au piège et quelques seiches.

"Le gangui, c'était de septembre à avril, après, en été les algues venant trop hautes, le gangui passait dessus et ne prenait pas le poisson. On prenait mieux le poisson quand en hiver il y avait eu la tempête , la "labech" qu'on appelle, parce que les algues avaient été coupées. La tempête avait enlevé les algues mortes. C'était tout neuf. Nous pêchions la nuit, le jour, la nuit nous prenions des crevettes. Parfois on ne pouvait plus travailler parce qu'il y avait trop d'oursins. Les oursins sortent de leur trou de sable le soir. Des fois, il fallait s'en aller parce qu'il y en avait trop.

La belle époque de la pêche, les années 1925-1930

Titin se souvient des années fastes de la pêche à Villefranche, à cette époque jusqu'à 70 pêcheurs vivaient de la pêche, parmi eux son père.

"Du temps de mon père, il en prenait 150 à 200 kg par nuit, mais tout était vendu parce qu'il y avait quelqu'un qui les achetait et qui faisait fonctionner un wagon ou un petit train à la gare. Chacun apportait tout le poisson à la gare à 20 sous le kg ou 20 francs, je ne me rappelle plus. C'était du temps de mon père, c'était vers 1925, 1930. Alors tous les quais étaient pleins, tout le monde démaillait à 8 ou 10 personnes. Moi j'étais gamin, je ne m'en occupais pas ; c'est ce que me disait mon père. Nous pêchions au Cap Ferrat, il n'y avait pas de moteur à l'époque encore, ils allaient encore à la rame. Une fois mon père m'a dit qu'ils avaient tellement chargé que le bateau était au ras et ils se sont fiés à venir à la rame, alors que s'il y avait eu un peu de clapotis, ils auraient sombré tellement ils en avaient pris. C'était une aubaine à l'époque, cela faisait de l'argent. A l'époque , la paye d'un ouvrier était à 2F50, 3F la journée ; alors 150 kg cela faisait 150 F, cela représentait de l'argent. Ca a duré toutes les années, ils étaient deux sur le bateau. Il y avait quelques 70 bateaux à l'époque, à l'autre port. Chacun allait appeler les personnes pur les aider à défaire le poisson et à démailler."

A chacun sa cale

Anciennement les pêcheurs étaient nombreux, aussi le 1

er mars, la prud'homie organisait-elle un tirage au sort des cales. Les pêcheurs tiraient un numéro inscrit ensuite sur une fiche. Pour ne pas faire d'inégalité, cela suivait un cycle tout autour de la rade. A l'extinction des fanaux de la ville si une cale n'était pas prise , les pêcheurs pouvaient la prendre.

A chaque poisson son filet

Pour les bugues, les anchois, les dorades, les sardines, les filets peuvent rester en surface avec le liège. C'est la longueur qui change.

"A l'époque les filets étaient en coton et les femmes les remaillaient tous les jours. Les dauphins faisaient pas mal de dégâts surtout la nuit. Le quai devant l'hôtel Welcome était tapissé de filets qui séchaient."

Les buguières : utilisés de mars à fin mai, ce sont des filets droits de 300, 400 mailles de haut selon la taille des poissons (Quatre cent mailles font environ une bonne dizaine de mètres). Ce filet d'environ 100 mètres de long est posé en arc de cercle.

Les filets à anchois, et sardines sont des filets droits que l'on cale en arc de cercle, si possible avec deux bateaux. Les filets vont au gré du courant. La pêche s'effectue au mois de mai, le long du Cap Ferrat.

"Ou le courant entrait, ou il sortait et alors on attendait. De temps en temps on allait voir, on tirait quelques mètres de filet pour voir s'il y avait quelque chose. Souvent il n' y avait rien. Alors on recalait et on attendait. Parfois, à peine le filet calait, il passait une troupe et le filet allait au fond. Il fallait le remonter à deux quand il était plein. A l'époque il n'y avait pas de treuil. Un pêcheur était dans le trou de poupe, à l'arrière, le trou d'homme , l'autre était à "l'estiva". L'un tirait, l'autre accompagnait pour ne pas trop tirer le poisson. Puis après on mettait le poisson sur le côté pour ne pas l'écraser".

Guetteur de poisson

Le mulet, poisson moins consommé aujourd'hui, se pêchait de mai à juin, avec une mugelière l'on tendait entre deux bateaux ancrés.

"C'était un grand filet qui faisait barrage au bout. A terre il y avait un guetteur sur les hauteurs des rochers. Comme son nom l'indique il guettait les bancs de mulets. Toute la matinée à regarder le fond de l'eau, c'était assez fatigant mais indispensable pour avertir les pêcheurs de la progression des poissons."

La teinture des filets

Elle est bien loin l'époque où, chaque jour, sur le quai ou le parking de l'actuelle gare maritime, les femmes de pêcheurs ramendaient. Dès leur retour, inlassablement, elles remaillaient ces toiles en coton. La teinture des filets, travail pénible, était l'affaire des hommes.

Ecoutons Titin :

"A cette époque là, les filets étaient en coton et coûtaient cher à l'achat. On n' achetait rien que la toile du filet, après on devait les monter. Il fallait acheter du liège, les cordages et les plombs. C'était tout un travail pour le monter. On fondait le plomb. Moi je faisais ça chez moi, à la maison, sur la cuisinière. Il ne fallait pas craindre le plomb. Moi, ça me faisait rien mais mon frère qui était asthmatique ça le dérangeait énormément.

Quand les filets commençaient à être usés, il fallait faire une teinture à l'écorce de pin, tous les quinze à vingt jours. Il y avait un local contenant des grandes bailles, des grands chaudrons d'eau. Il fallait faire bouillir cette eau avec le bois. Certains mettaient de tout, tout ce qui pouvait faire du feu, même des pneus ! Alors, pensez un peu à la fumée que ça faisait. On avait un bassin, tout taillé d'une seule pierre, en creux et avec des marteaux en bois et non en fer, on était deux à taper sur l'écorce, l'un après l'autre pour la réduire en poudre. Alors, une fois bien pilée, quand l'eau avait bouilli, on jetait la poudre dans la baille. A deux on se passait le filet, aux poignets, on le trempait dans l'eau et cinq minutes après, on le jetait dans l'autre cuve vide et puis ainsi de suite tant qu'il y avait du filet à teindre. On était tous torse nu à cause de la chaleur, ça suait, ça faisait comme la thalasso tellement on transpirait !"

"Monsieur Cocteau"

Les recettes de cette chapelle emblématique de Villefranche sont reversées aux pêcheurs.

"La chapelle Cocteau a commencé comme cela : où il y a la chapelle actuelle, c'était un hangar de remise de filets dont on ne se servait pas. Quand on en avait besoin, on y allait, on les prenait, on les mettait à bord, on allait les caler. Cela servait de remise. Puis quand est arrivé Monsieur Cocteau, il a été intéressé par cette chapelle. Avec Albert Laurent, ils ont essayé d'avoir le local parce qu'ils avaient envie de la décorer. Alors on s'est arrangé. Nous, on a dit que nous étions d'accord si on nous donnait un autre endroit pour remiser les filets. Et cela s'est fait ainsi. C'est ainsi que Monsieur Cocteau a pu décorer la chapelle".

Des blues jeans dans la rade

Titin évoque les relations entre les pêcheurs et les bateaux de la US Navy. La mode du blue jeans et des chemises à l'américaine sévissait déjà.

"Certains pêcheurs travaillaient avec les Américains pour les transporter à bord et vive versa. D'autres faisaient la pêche. En général ça travaillait bien avec le transport des marins. A cette époque il y avait un syndicat de pêcheurs bateliers formé en 1902. Comme ça, nous avions tous notre nom inscrit sur les listes, liste paire, liste impaire et quand il y avait des américains on partait à tour de rôle. Par exemple, la journée il y avait un buraliste qui était sur le port dans une guérite. Il encaissait la somme pour aller à bord, des marins, puis le premier bateau à partir étaient désignés. A la fin de la journée, il faisait les comptes et le partage. Ce qu'il y avait était partagé entre ceux qui avaient travaillé. Dans cette affaire là, il y avait aussi une demi-part pour les anciens qui ne pouvaient plus travailler. C'était une bonne organisation. C'était des choses entre nous."

Une bonne organisation en effet, dans ce domaine, mais d'autres activités ne méritent peut être pas cet adjectif. Les bateliers ramassaient les ordures des bateaux qui ne disposaient pas d'incinérateur. Une vedette allait chercher les déchets à bord pour les rejeter au large ! A cette époque là il y avait peu de conditionnement en plastique et surtout du carton qui restait sur l'eau. Ce carton était récupéré, découpé et vendu à terre.

Notes :

[1] végétaux marins, formant un écosystème d'une grande richesse biologique et particulièrement vulnérable.

[2] filet de pêche traînant. Utilisé traditionnellement par les pêcheurs de la région.