Une affaire de famille: le chantier naval Voisin

Historique de 1939 à 1955

La rédaction de cet article a été rendue possible grâce à l'aimable collaboration de Monsieur Bernard Voisin, décédé depuis en 2007, qui n'a pas hésité à nous faciliter l'accès à ses archives personnelles.

La création 1928

Le chantier naval Voisin fut créé en 1928 par Gabriel Voisin, sous la raison sociale de "Bassin de radoub de Villefranche". (Gabriel Voisin, 1880-1973, fut avec son frère Charles un des pionniers de l'aviation ainsi qu'un fabriquant d'automobiles de luxe à la marque « Avions Voisin »)

Le bassin de radoub, propriété de l'Etat, fut concédé à la Chambre de Commerce de Nice qui le sous-concéda par l'intermédiaire de la Compagnie Consulaire à Gabriel Voisin.

Les années de guerre

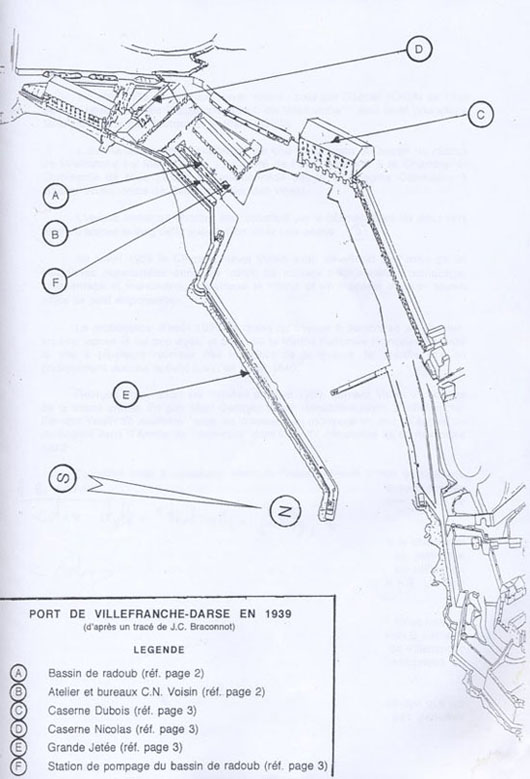

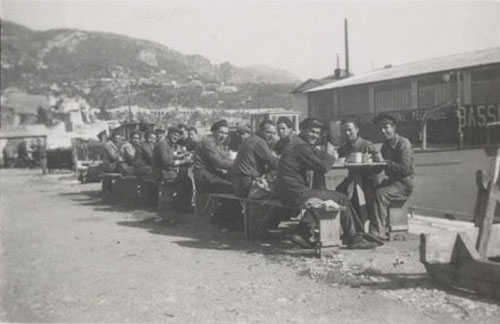

Le chantier Voisin fut avant tout une affaire familiale et en août 1939, Georges et Bernard Voisin avaient succédé à leur oncle Gabriel. L'unique atelier du chantier était constitué par un bâtiment le long de la jetée à l'est de la cale sèche. En juillet 1939, 25 personnes y travaillaient, répertoriées dans les corps de métiers traditionnels : radoubage, charpente et menuiserie, mécanique et tôlerie. Un magasin d'atelier faisait office de petit schipchandler. Avec la mobilisation d'août 1939, l'effectif fut réduit à 6 hommes : les trop jeunes ou trop âgés. Georges Voisin fut mobilisé dès cette date et Bernard, en octobre de la même année. La Marine Nationale vint visiter le site à plusieurs reprises, mais le chantier n'eut pratiquement aucune activité jusqu'en juillet 1940. Georges démobilisé en juin 1940 revint à Villefranche mais Bernard fut maintenu "sous les drapeaux" et incorporé comme appelé du Contingent dans la dénommée "Armée de l'Armistice". Il ne revint à Villefranche qu'en novembre 1942. De juillet 1939 à novembre 1942, le chantier naval tourna au ralenti. Une quinzaine de personnes y réalisèrent des travaux de maintenance sur des bateaux de pêche ou de servitude. Quelques constructions neuves de bateaux de sport et de petits voiliers pour les eaux intérieures virent le jour. En novembre-décembre 1942, la Marine italienne réquisitionna le chantier et son personnel. Des travaux furent entrepris sur des navires de plaisance que la Marine italienne envisageait de convertir en unités de patrouilleurs. Plus de 40 personnes travaillèrent aussi sur des vedettes de la Marine Royale, type M.A.S.

L'occu pation allemande : la Kriegsmarine

pation allemande : la Kriegsmarine

En septembre 43, dès le départ des Italiens, le chantier et son personnel furent réquisitionnés par la Kriegsmarine et classés "Entreprise S Betrieb" dénomination qui permit de fixer entre 80 et 100 personnes sur le site de Villefranche et éviter ainsi des départs au titre de la "relève" ou du S.T.O (service du travail obligatoire) en Allemagne. Bernard Voisin précise que:

" Il est clair qu'à cette époque le chantier servit avant tout de protection à un personnel pléthorique, aux résultats peu concluants".

Les travaux réalisés pendant cette période le furent sur des bateaux que les Italiens avaient abandonnés et sur des péniches fluviales que la Kriegsmarine utilisait pour un petit cabotage côtier.

Tous les bâtiments portuaires furent utilisés par la Kriegsmarine. Les cinq voûtes de la caserne Dubois, dont on bétonna le sol, servirent de dépôt de munitions. On y trouvait des torpilles sous-marines, des mines magnétiques sous-marines, des grenades de lutte anti sous-marins. La circulation dans l'enceinte du port ne se faisait que sur laisser-passer. Les bâtiments situés entre la route nationale et le bord de mer étaient pratiquement tous évacués car l'ensemble de la zone portuaire était soigneusement gardé.

Le bouquet final allemand

Le matin de leur départ, en août 44, les Allemands, qui avaient placé des fourneaux de mine un peu partout (dans les ateliers du chantier, la caserne Nicolas, le bassin de radoub, la caserne Dubois, les quais de la grande jetée), procédèrent aux mises à feu prévues. La grande jetée fut pétardée en trois endroits.

Deux mines détruisirent les murs du bassin de radoub et une troisième l'ensemble de la station de pompage. les trois voûtes centrales de la caserne Nicolas s'effondrèrent. Il en fut de même pour les trois quarts de la voûte sud de la caserne Dubois ainsi que son piédroit avec la voûte mitoyenne. Les dégâts furent importants mais cependant limités, au regard du plan original de destruction.

Deux mines détruisirent les murs du bassin de radoub et une troisième l'ensemble de la station de pompage. les trois voûtes centrales de la caserne Nicolas s'effondrèrent. Il en fut de même pour les trois quarts de la voûte sud de la caserne Dubois ainsi que son piédroit avec la voûte mitoyenne. Les dégâts furent importants mais cependant limités, au regard du plan original de destruction.

Les séquelles de la guerre sur terre: Les opérations de déminage

En septembre et octobre 1944, la Marine Nationale française, aidée par le personnel du chantier, procéda à l'enlèvement des munitions et engins entreposés dans les voûtes de la caserne Dubois. Cet enlèvement, heureusement, fut plus de la manutention que du déminage. En effet, si les mines magnétiques devaient être rendues inertes, les torpilles étaient incomplètes et les grenades sous-marines n'étaient pas amorcées. On pouvait donc manipuler sans danger les caisses à munition, contenant un approvisionnement complet pour les petits et moyens calibres. L'ensemble des voûtes de la caserne Dubois, fut ainsi déblayé, à l'exception de la première voûte sud effondrée.

Des munitions toujours ensevelies?

Cette voûte abritait-elle des munitions? C'est fortement probable. Cependant, la question reste posée, personne ne pouvant y répondre, hormis les soldats allemands ou feu Monsieur Beaudouin, architecte des bâtiments de France. En effet, l'effondrement des bâtiments subsista jusque vers le milieu des années 50. A cette date, l'architecte, après avoir nivelé les décombres du niveau supérieur, édifia une serre, dont les restes sont toujours visibles aujourd'hui. La question a préoccupé l'Administration à plusieurs reprises. Au début des années 70, deux équipes d'artificiers ont eut accès à la serre Beaudouin. Munis de détecteurs de métaux, ces deux techniciens ont inspecté le sol, ont envisagé de faire des forages mais sont repartis ...sans informer les usagers du port!

Les séquelles de la guerre sur mer: on a frôlé la catastrophe

Les fourneaux de mine qui n'avaient pas explosé furent désarmés par les artificiers de la Marine Nationale et les explosifs, (des cheddites) qui les équipaient furent débarrassés et détruits par le personnel du chantier. Cependant, un épisode mal connu de cette époque de reconstruction, aurait pu avoir des conséquences tragiques. Bernard Voisin l'évoque pour nous:

Les choses en seraient restées là, mais il y a une vingtaine d'années, un coup de mer affouilla le sable et dégagea ainsi une mine découverte par un plongeur. Quelque temps plus tard, dans la presse locale on vit la magnifique photo d'une mine explosant par les soins des artificiers dépêchés de Toulon. Bernard Voisin en frémit encore:

Heureusement cette fois là, il n'y eut pas de perte humaine mais espérons que les deux autres mines enfouies dans le sable ne feront pas parler d'elles.

Septembre 44: c'est reparti!

Dès la mi-septembre le chantier naval s'était remis au travail avec un effectif d'une quarantaine de personnes. On renfloua les bateaux coulés à Villefranche et dans d'autres ports du littoral.

Le bassin de radoub fut remis en état. La Marine Nationale s'y intéressa et insista pour une remise en service rapide. Au début décembre 44, la cale sèche était opérationnelle et on y procéda à l'entretien des navires démineurs magnétiques américains, MMS (Motors Mine Sweepers) remis par la Marine américaine à la Marine Nationale Française. Ces travaux s'étendirent à des unités de chasseurs également en bois et à des patrouilleurs de type P.C. en acier. Tous ces navires étaient d'origine américaine. Dès le début de l'année 45, les unités de plaisance qui avaient été sabordées par les Allemands, tant à Villefranche que dans les autres ports de la côte avaient été renflouées par différentes entreprises, dont le chantier Voisin. La survie de l'entreprise était alors assurée : d'une part par des activités de la Marine Nationale, d'autre part avec les activités de refonte des navires sabordés. A cette époque, les effectifs atteignirent une cinquantaine de personnes. Le Chantier naval diversifia ses activités. Son antenne de Paris devint le fournisseur attitré de la S.R.P.F. (société pour le renouvellement du parc fluvial français) et réalisa environ 80 motorisations de péniches fluviales entre 1948 et 1951. Georges Voisin basé à Paris se sépara de Bernard qui resta seul à Villefranche.

La belle époque du cinéma.

Dès 1948, les studios de la Victorine, firent appel au chantier naval pour la réalisation de nombreuses séquences nautiques. Bernard Voisin nous rapelle que:

"Les conditions de cette collaboration furent parfois rocambolesques car certaines de ces "sociétés de production" étaient éphémères et leur solvabilité aussi. Pour ne pas prendre trop de risques financiers, il était préférable de présenter la facture tous les soirs et de ne recommencer le travail qu'après avoir été payé. Heureusement des producteurs sérieux survécurent et quelques scènes maritimes assez réussies furent tournées."

" Le capitaine Hornblower"

En décembre 1949, Bernard Voisin fut contacté par Ken Adam, représentant la branche anglaise de la Warner Bross pour la réalisation d'un film sur les aventures du capitaine Hornblower, héros du livre de C. Forrester. Les vedettes étaient Grégory Peck et Virginia Mayo. Laissons la parole au spécialiste:

"Une coque d'ancien cordier malouin, désarmé à Sète fut rachetée et reconvertie en frégate de la fin du 18ème. Il ne s'agissait pas d'un décor mais d'une réelle construction de bateau. Le cahier des charges précisait des contraintes de navigation sous voile avec des vents jusqu'à 18 noeuds et autres obligations que seul un producteur anglo-américain pouvait imaginer".

La conversion de ce bateau prit cinq mois, le tournage plus de trois mois et le chantier consacra près de 25 000 heures à ces travaux de collaboration avec Ken Adam. La Warner Bross confia au chantier la direction des opérations maritimes et de navigation ainsi que l'affrètement de la frégate et des douze annexes.

Plus vrai que nature!

Le tournage fut réalisé de fin juillet à début octobre 50, principalement à Villefranche et dans la rade. Le quai Amiral Ponchardier, au pied de la vieille ville, fut le cadre d'une séquence censée se passer au tout début du 19ème dans la ville de Nantes. Bernard Voisin nous confie un petit secret:

D'autres séquences furent tournées dans la rade, le long de la côte ouest du Cap Ferrat et devant le port de la Darse.

Petits potins en coulisses! Cette période de tournage, nous rappelle B. Voisin :

"constitua une aventure assez exceptionnelle, avec des acrobaties imposées par les problèmes de couple de Raoul Walsh. Celui ci était marié à une charmante blonde - qui aurait pu être sa fille ou sa petite fille- et gardait un oeil très vigilant sur son épouse". Cette dernière, de son côté, manifestait beaucoup d'intérêt pour Edmond T. Gréville*, metteur en scène de l'équipe française qui doublait l'équipe anglaise pour des raisons syndicales. Gréville, rendait largement à Mary Walsh la sympathie qu'elle lui manifestait, aussi les séquences de tournage étaient elles fréquemment interrompues par la sempiternelle question: Where is Mary? . S'il n'obtenait pas de réponse, le mari jaloux se précipitait alors à la recherche de l'épouse volage.

La Taverne de la Nouvelle Orléans et autres anecdotes.

Maintes histoires de tournage, rempliraient des pages et des pages. Selon Bernard Voisin:

"La réalisation d'un film est une succession de moments actifs ou passifs mais toujours turbulents et très distrayants. Lors du tournage de la Taverne de la Nouvelle Orléans, en décembre 1950, avec Micheline Presle et Errol Flynn, j'eus mon heure de gloire. Je fus choisi pour doubler l'acteur américain, lors de la dernière séquence où il était censé enlever Micheline Presle dans ses bras pour la sauver des flammes. Errol Flynn, ivre mort fut incapable de tourner et je garde un souvenir amusé de cette séquence nocturne, réalisée dans une épaisse fumée où j'apparais de dos, tenant dans mes bras la ravissante Micheline!"

Une excellente réputation à maintenir.

Le chantier naval continuait par ailleurs ses activités plus traditionnelles. Dès 1951, étaient relancés la réparation navale des unités de Grande Plaisance et l'entretien de la flottille des bateaux provenant de la vente des surplus des marines américaine et anglaise. Un marché assez florissant car ces vedettes de 25 à 35 mètres servaient à la contrebande de cigarettes sur le littoral italien. La réputation de l'entreprise était excellente dans le milieu de la Grande Plaisance, et le chantier employait une soixantaine de personnes. L'effectif pouvant atteindre, en période de travaux importants, jusqu'à 80 ou 90 employés. A l'échelon mondial, on ne comptait guère plus de 350 unités de Grande Plaisance. La majorité d'entre elles avaient été construites avant la guerre et réquisitionnées par la Marine Anglaise. Des travaux de refonte complète étaient alors nécessaires. Les qualités de sérieux de l'entreprise, se sont maintenues jusqu'en 1988, soit pendant 60 ans. Le chantier naval Voisin peut s'enorgueillir d'avoir été le seul chantier naval occupant tous les corps de métier de la profession. Il fut, d'autre part, le seul au monde créé avant la deuxième guerre mondiale et resté aux mains d'un même groupe familial. Bernard Voisin conclut:

* Bernard voisin nous précise :"Edmond Greville était un metteur en scène dont la carrière assez brillante se poursuivit jusqu'aux années 1960, date à laquelle il mourut. Il réalisa plusieurs films sur la Côte d'azur. Le dernier fut: " L'île du bout du monde". Lors du tournage, le chantier naval échoua, d'une façon assez spectaculaire, une ex-vedette Fairmile de 33 mètres de longueur sur la Pointe des Fosses, à Saint Jean Cap Ferrat. Le bateau était sorti sur plus du tiers de sa longueur, l'arrière sous la surface de la mer et l'avant à plus de huit mètres au dessus des rochers. La cinémathèque de Nice a rendu hommage à ce metteur en scène qui était un homme plaisant, bien élevé et très amusant. J'en ai gardé un excellent souvenir!"

Interview recueillie par : Jo Masnata, Colette Dory, Jean-Luc Belugou, Michelle Icard.

Transcription par : Michelle Icard.

Date de mise à jour : 12/01/2007